早些年,许多年轻人选择到城市去实现他们心中的梦想。而近几年,越来越多的年轻人选择逆流而上,扎根家乡,服务家乡。他们凭借所学的知识与技能,走上了一条与父辈完全不同的创业发展之路,他们有一个新名字叫做:返乡青年。

十年前,武汉体育学院运动训练学院本科2006届、体育教育训练学2011届硕士研究生校友李康迪成为了最早一批的“返乡青年”,毕业后的他毅然决定踏上一条不同寻常的道路,远离了他生活和奋斗了十二载的繁华都市——武汉,转而搭乘归乡的列车,回到他的家乡广东潮州。十年后的他,已然成为返乡创业浪潮中的璀璨之星,拥有着丰富的人生履历:先后创办了潮州市康迪文化传播有限公司、潮州市潮響鼓社、潮州市康迪综合运动训练中心、弘健运动理疗工作室,还成为全市首位商业街党支部书记……他以实际行动诠释着“体育人”的责任与梦想,传承着“武体人”的使命与担当。

返乡传播:做好科学健身的“倡导者”

作为一名篮球专项的学生,篮球几乎占据了李康迪大学的所有时光。他也曾和无数“热火少年”一样,拥有着能在篮球领域大展宏图的梦想,憧憬着在CBA赛场上挥洒汗水、为国家队披荆斩棘、甚至乎能去到篮球殿堂NBA。为了向自己的篮球梦更进一步,他选择考研深造,将理论融合实践,继续享受球场上肆意背打、快攻、盖帽的快感以及团队协作带给他的凝聚力。

尽管梦想的光芒璀璨夺目,现实的轨迹却往往铺就着不同的道路。2013年,李康迪满载着对篮球的不舍与对未来的期许,从生活多年的武汉转身,踏上了回归故土潮州的旅程。这一别,不仅是地理上的迁徙,更成为他人生篇章中一个意味深长的转折点。

训练中心

素来热爱体育运动的李康迪,即使归乡潮州,亦未曾放下对身体锻炼的执着与热爱。然而,映入眼帘的景象却不免让他蹙眉:散落一地、随意堆放的杠铃片,以及因使用不当而扭曲变形的杠铃,无一不在诉说着这里缺乏专业的指导与维护。眼前的一些锻炼者,尽管满怀激情,却也是在盲目中挣扎,既未掌握高效利用器械的技巧,也忽略了自我保护的重要性,这让李康迪深感忧虑。一股强烈的责任感油然而生,李康迪立志要在潮州为健身爱好者们打造一个安全无忧的锻炼空间。

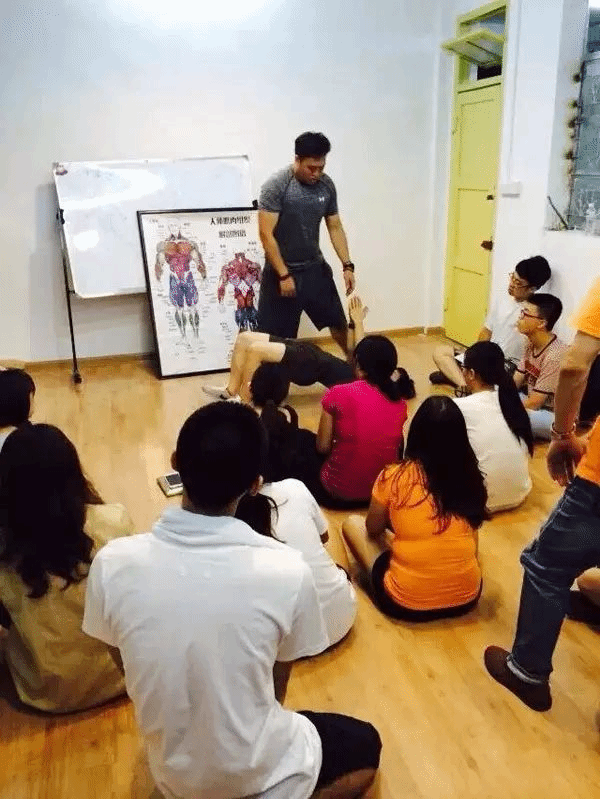

教学现场

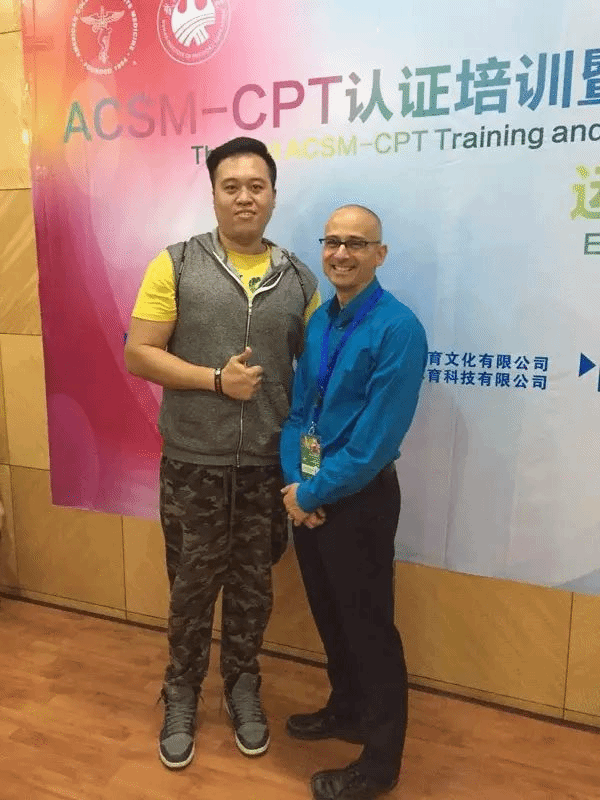

2014年,随着“康迪健身工作室”的面世,李康迪正式开启了传播科学运动健身理念的新篇章。这家工作室不仅仅是一个锻炼的场所,更成为了正确健身知识的辐射中心。为了做好科学健身的传播者,他积极参与各类高级健身培训,频繁与业界同仁切磋交流,不断汲取新知。凭借自身丰富的运动经历与深厚的体能教练经验,李康迪整合出了一套全方位、多层次的运动训练体系。这套体系涵盖了从基础的大众健身需求,如增肌减脂,到更为专业的体能提升、运动功能矫正、康复与体能恢复,直至最终助力提升个人运动表现的各个层面,旨在满足不同阶段健身爱好者的多元化需求。

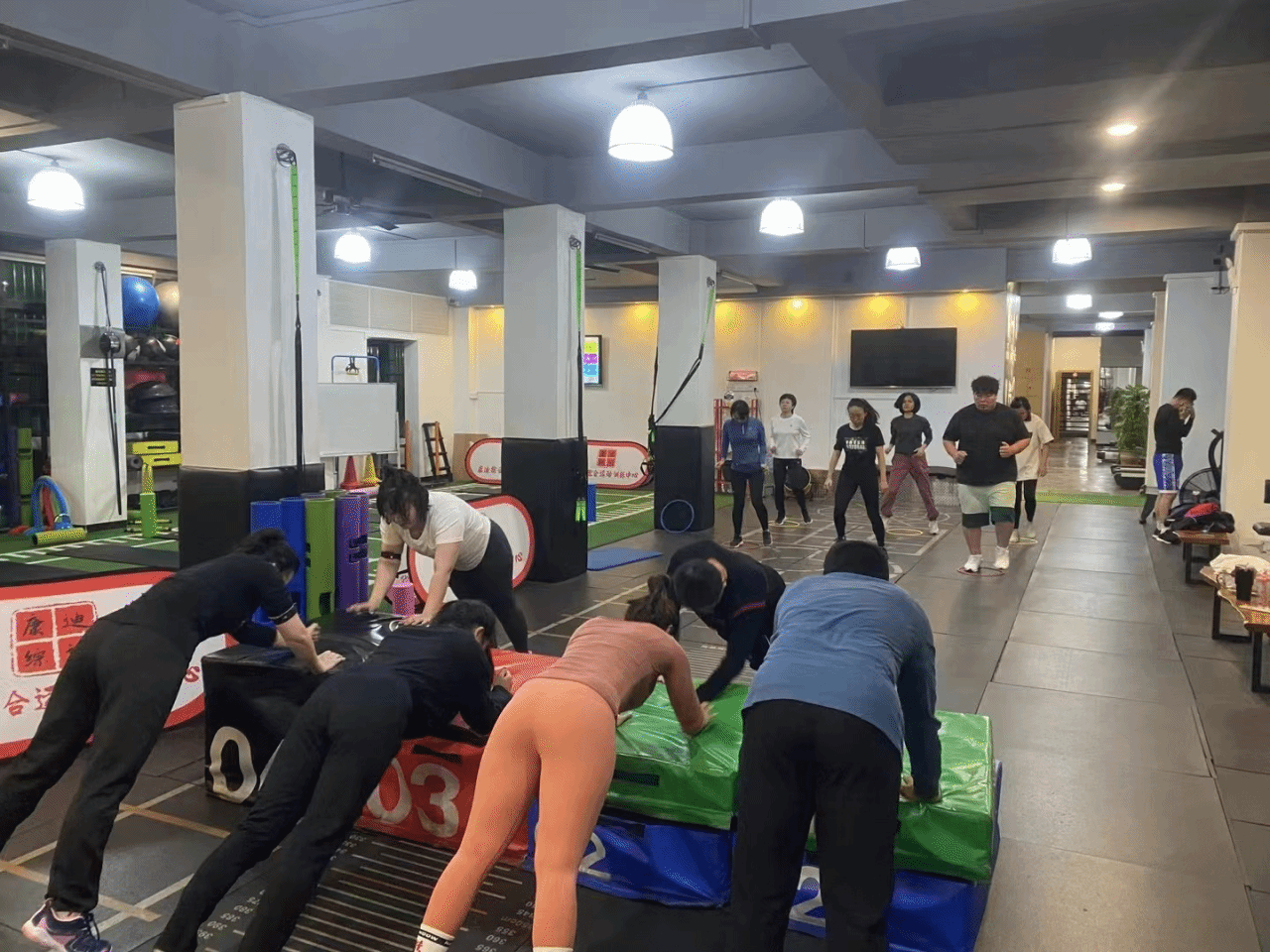

训练中心

事业的起步并未让李康迪停止自我提升的脚步,他还举办了近达百场的《预防运动创伤》公益讲座,致力于向大众传递科学、安全且高效的锻炼之道,提高健身爱好者的自我防护意识,大幅降低了运动伤害的风险。2016年,他凭借专业才能受聘为武警潮州支队的自由搏击与体能训练教练,在任期间,他深入剖析了各支队的特有训练环境及战士们的初始体能状况,精心定制出高度个性化的训练策略。在他的悉心指导下,首批受训的武警战士在广东省的竞技赛事中脱颖而出,荣获全省第六名佳绩,这一成就不仅刷新了潮州武警的历史记录,也赢得了武警潮州支队领导的高度赞誉。不止于此,李康迪还被任命为广东省体能协会副秘书长,在知名教授王卫星的引领下,积极参与到针对高水平运动员的运动表现提升、运动能力增强及运动损伤康复等高端课程的设计与传授工作中,为促进我国体育人才的全面发展贡献了不可或缺的力量。

在过去的十年里,李康迪始终秉持着学无止境的精神,持续深化自我学习的同时,不吝分享所学。他在运动训练与康复领域深耕细作,将专业知识转化为实践力量,服务于家乡民众,以实际行动回馈家乡。这十年,是他将科学知识积累与传播的十年,也是他以专业技能造福大众、践行社会责任的生动写照。通过不懈努力,李康迪不仅成为了连接理论与实践的桥梁,更是无数人中健康之路的引路人。

返乡传承:当好潮州鼓社的“守艺人”

李康迪的人生历程中,还蕴藏着一个令人惊喜的侧面——潮響鼓社社长。从国家一级篮球运动员到潮響鼓社社长,这一身份的转变不仅是对他多元才华的又一佐证,还是他在体育之外的另一番风采与影响力的展现。

说到鼓社,要把记忆追溯到回乡那年......2013年,在偶然的一次活动中李康迪巧遇陈再藩——马来西亚非物质文化遗产二十四节令鼓的创始人之一。从此,他便与二十四节令鼓结下不解之缘。鲜为人知的是,二十四节令鼓这种带有中华气息的文化却源自马来西亚,是由当地华裔陈徽崇与潮人华侨二代陈再藩于1988年创设,2009年成为马来西亚的非物质文化遗产。

北京恭王府春分福文化活动

经过与创始人陈再藩的一番交流沟通后,李康迪开始思考如何能引进二十四节气令鼓来更好地反哺家乡这个问题。于是,在2013年他开始组建成立了潮響二十四节令鼓队,以【纯粹、团结、传承、创新】为宗旨,把鼓队命名【潮響】,“響”用繁体,意为“乡音”,即潮州家乡的声音。希望通过潮州人的自觉传承,让潮州华侨带往海外培育的文化二十四节令鼓返回祖乡,落地生根,反哺中华,服务文旅。从此,走上了漫漫“鼓乐”路。上网看各种相关的舞台表演,反复推敲琢磨鼓乐的协调性、和谐度,看书、打越洋电话请教、去其他城市现场观摩表演……李康迪带着队员们一路披荆斩棘,小心翼翼地探索着二十四节令鼓的秘密。

中华人民共和国成立七十周年 用70鼓摆一个中国

为了在表演时让节气能更细腻地被表达出来,也为了让鼓乐更讨人喜欢,李康迪从海外买来与鼓声搭配的乐器。“鼓声是刚性音乐,所以我们有时在编曲时会融入一些别的音乐。”鼓队用的是南方狮鼓,但他们把潮州大锣鼓的锣、钹、小鼓融入到里边去,后逐渐向国际化延伸,融入手碟、钢舌鼓、空鼓、雨棍、卡宏鼓、巫毒鼓等各种异域乐器。这些乐器的弹奏方法也是李康迪自学后将其融入自编的鼓乐中,并教予队员。

鼓队大多数表演是公益性的,有时他们甚至要自费买机票、运鼓等。“宣传潮州,宣传我们的文化,有意义!”李康迪和队友并未计较太多,鼓队刚刚创立时的支出都是李康迪自掏腰包,鼓队逐渐壮大后,他们偶尔会接一些商业演出,维持运营。

李康迪觉得,带有铜臭味的表演会让人渐渐迷失自我,而不会过多地去追求艺术本身,丧失了传承与创新的动力。二十四节令鼓自然要回归到二十四节气当中,用鼓来演绎二十四节气,达到弘扬中华文化的效果,让大家“打二十四节令鼓,学习二十四节气”。

在李康迪的带领下,潮響鼓社逐渐壮大,由最开始的55人到现在的23支队伍将近3000人,队员身份各异,有学生、老师、瑜伽教练、警察、快递小哥、设计师、工程师、老板等。鼓队前往北京、广州、香港乃至马来西亚等地,参加了近百场大型演出。

2018年8月,潮響鼓社作为中国大陆唯一受邀表演团体参加了在马来西亚举行的第五届国际节令鼓精英赛,以一曲《春天的故事》,展现了中国改革开放40年的发展和“一带一路”大环境下,中马友好的文化交流像春天一样生机勃勃,枝叶茂盛。

2024 湖南卫视小年夜春晚直播晚会压轴演出

不仅如此,为了让文化能够更好的传承,李康迪自创了《潮響二十四节令鼓表演与训练体系》,亲自投身教学实践。他慷慨解囊四百多万元,不断更新充实器材,积极推广教学,将二十四节令鼓以“非遗生活化”的方式传承,迄今为止,已有46支鼓队在其指导下茁壮成长,近6000名鼓手在他的悉心教导下掌握了鼓技,学员年龄跨度极大,从幼儿园的稚童到大学的师生,从政府机构到企业单位,涵盖了社会各界。通过努力,他不仅构建了一个多维度、跨年龄段的文化传承网络,还成功营造了一个活跃且持续发展的文化生态体系,为非物质文化遗产的现代传承树立了典范。

“鼓是文化的脉搏!”李康迪一直记得二十四节令鼓创始人陈再藩说的这句话。在李康迪看来,回乡的二十四节令鼓,已远远超出了鼓乐本身,它体现着文化的张力,更带着中华传统美德。

寄语母校:成为学思辨行的“武体人”

谈及母校,李康迪的思绪不禁飘回那段在校十余载的青葱岁月,那些求学与生活的美好片段在他心中泛起了层层温暖的涟漪:“走正道,能吃苦,敢拼搏,传播正能量是每一个武体学子的必备素质,也是因有了这些素质才能让我轻松度过人生每一次难关,感恩武汉体育学院,感恩母校对我的培养,未来,祝福母校越来越好,培养出更多为社会、为祖国建设服务的武体人!”

校园的记忆如同一幅幅细腻的画卷,每一幕都承载着他对知识的渴求、对成长的探索以及同窗间的深厚情谊。这份深刻的感受,不仅是对过往时光的缅怀,更是他一路走来,不忘初心,坚持梦想的源泉所在。

岁月悠悠,潮响阵阵,李康迪的每一步脚印都坚实而有力,映照出“武体人”的使命与担当。从一名篮球少年到科学健身的传播者,再到潮州鼓社的守艺人,他以实际行动践行着对家乡的热爱和对传统文化的尊重。在潮州这片热土上,他不仅塑造了强健的体魄,更唤醒了沉睡的文化记忆,让古老的鼓声与现代的健康理念共鸣,编织出了一幅幅动人的跨界画卷。